尹国均

画家谭钧,生猛机灵,潇洒黝黑的长发飘飘,脸上轮廓分明,敏锐的大眼睛,高鼻梁,凸起的下颚、一身深黑色外套……

谭钧是我的发小,我们从同一个夹壁沟的子弟小校毕业,又进入同一个红砖中学。后来他进入了重庆八中,继而考入黄桷坪川美。

谭钧是努力而勤奋的,一进入他闪烁零碎的三层楼的工作室就看得出来,第一层堆积着装框、没有装框的油画和水墨墨戏,进门的吧台上展示着一批中文或英文参展获奖证书,吧台前一台树根对剖的茶台,这里是朋友们天南海北喝茶聊天的地方。毫无疑问,谭钧的努力获得了很大成绩,譬如个展:1990年举办了“谭钧美术作品展”、2018年举办“纠结—谭钧油画作品展”,同时他还积极参加一些群展,譬如2015年参加“首届英国牛津大学中国文人画展”、2015年参加“纪念联合国成立70周年主题画展、2018年参加“当代中国-巴黎艺术展”、2018年参加“中国第二届-形而上当代艺术巡展”并获金奖、2019年参加第58届威尼斯国际艺术双联展”、2020年参加“传承经典-逐梦时代”中国学院油画展、2020年参加“礼遇—中新建交三十年艺术展,作为一个自由画家这已经是非常大的成功了!另外,譬如2018年其形象在纽约时代广场纳斯达克主屏滚动播放、2019年进入”2019胡润艺术榜百强 2019年出版《谭钧作品集》、2021—2022年,入围LABA洛杉矶国际艺术节暨比弗利国际艺术大展世界影响力排行榜20强(本段录自百度)。

在工作室二层,我猛然感觉到他的不甘寂寞的,肾上腺激素爆棚,他精力极其充沛,喜欢大幅油画,高二米多,长可至七八米不等,画室旁边堆积着完成或者未完成大幅作品。谭钧的油画介乎于抽象和半抽象之间,技法介乎于狂放厚涂、凝重的浪漫主义激情,但是交叉凹凸之间又有细如游丝的细部,总体上,他的油画作品大多数具有某种梦幻,朦朦胧胧中床上、空间中、黑暗中那些颤抖、痉挛处于高潮巅峰的女人体,在已经做好的厚底上用线条表现出隐隐约约的女性人体,底子上也用钩刮、压痕、狂放笔触等衬托。这些作品满足窥视,其人体颤抖、痉挛的表现是艺术史上的永恒主题。谭钧抓住了这一主题,从而形成自我风格。在这种厚涂法狂飙突进、细如游丝基础之上,朦朦胧胧的女人体高潮点上整个画面动荡不安,整个画面都在颤抖痉挛,突然有一天,谭钧发挥了他设计出生的特点,他用圆规卡尺在空隙处画出来规整的白色“定海神针”一样的几何图形,他说,这是理性!我想,那些颤抖痉挛扭曲刀刮针刺的曲线就算是非理性了?

工作室三层楼是谭钧稍微小一点的画室,但是有一个大阳台,露天木板已经腐朽破烂,有时间需整一下了。他说,这一层堆积如山的中小型油画,我更喜欢这些画幅上灵犀坦然自由自在的作品,他说,这些都是女儿的作品,女儿已远赴国外留学去了。

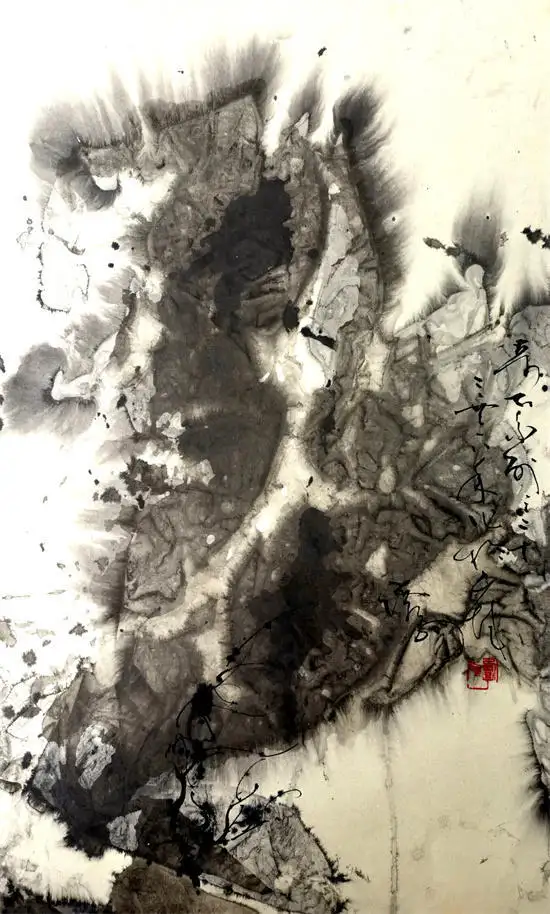

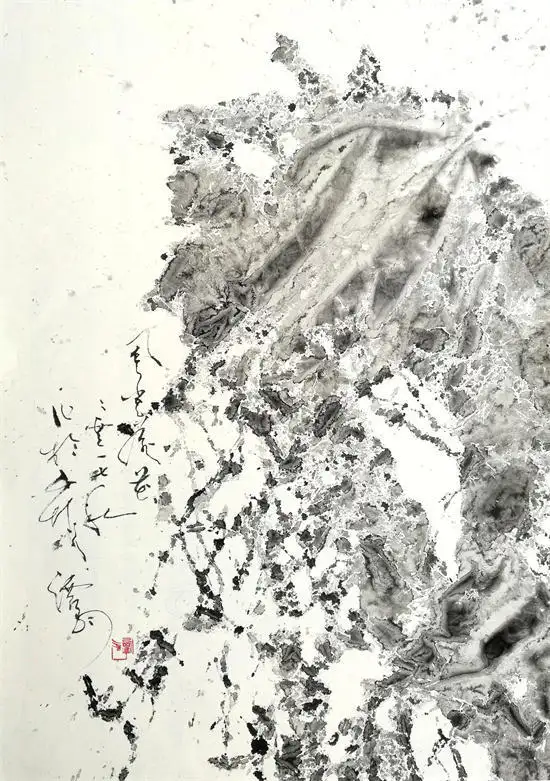

的确,“诗人谭钧是穿插油画与水墨之间的画家……”,那天下午,真正震撼我的还是谭钧的墨戏,下到工作室底层,这里犹如地下室,这里没有白天黑夜,这种神秘空间让我想起了卡夫卡……,灯光下,我看到了一方桌子上堆积着一大堆宣纸,进入里面一个空荡荡的房间,地上堆积如山的、皱巴巴的已经被墨汁毛笔蹂躏多次的墨戏,我喜欢谭钧的淡墨,那是一种无意识、潜意识的糟蹋,一种已经达到了“无法”的、带有行为艺术的概念性作品,此地无法胜有法的境界。千年来博大精深的传统文人墨戏神人神品辈出,面对如此深不见底也被曲意神话的领域,作为追求现代精神的谭钧,经历了无数个逝者如斯夫不舍昼夜,他反其道而行之,破法,他采取了“无意识”解构了,神秘的自由流动,这一点与他的油画创作有异曲同工之妙。他说,在日本水墨作品影响不错!他的水墨作品数量也是惊人的,就我而言,我更喜欢他的“破法”的水墨作品。翻开谭钧发来的关于他,以及他的作品的零零总总成就,我有种目不暇接的封神榜的神话感觉,坦率地说,他从一个出生卑微,起点也不高的泥土地上,坚韧顽强地努力进取,其追求成功的精神真正难能可贵。

有人说:画家谭钧,从焦虑沉重的生命到纠结破碎的身份

那人再说,每个生命个体都有其自身的问题,在弗洛伊德看来,生命的核心问题,是本我(Id)被自我(ego)压抑的问题。本我就是生命的本能,弗洛伊德称为“力比多”(libido),自我是人的社会性,它要求人遵从社会规范,不任由本能驱使,这就造成了人的社会性对本能的监禁,本我对自我的压抑。在西方思想史上,这是对人性认识的深化:从中世纪的灵魂论,到文艺复兴的肉体论,再到弗洛伊德的生理心理论;从every soul(灵魂的人),到everybody(肉体的人),再到each individual(个体的人)。

那个人一席话道出了谭钧油画的主题精神。这就是借“本能”作为他油画的理由,其实,我以为绘画不能承受如此之重的理由,这是说说而已,谭钧绘画主要是一种独特的形式而已。事实上谭钧墨戏就完全没有了这种解读的主题。仅仅只是一个行为过程而已。

我以为,谭钧没有形而上的焦虑,他只是在形而下寻找一种语言,一种表达方式,不能把游戏加上意识形态话语。谭钧的暗红色的确让人有种血肉之躯之感。

说到风格,谭钧应该是一种偏向于抽象表现主义或者表现主义吧。谭钧逃离了互文性,寻找到自己独特话语,他避开了存粹写实的方法,堆积厚涂,针贯擦刮,然后用某种不知道其他工具压痕出肌理效果,构成朦胧形象又带有平面效果的交叉,有着某种图案设计以及雕塑、浮雕的手法。突出了材质本身的“元语言”效果。突出媒介从而逃离了模仿,如果一定要说所谓意义的话,谭钧在突显身份、身体、时间、场所、话语。然后是选材和技术。面对当下全球化风起云涌,如果说他的大型油画是他的歇斯底里,那么墨戏才是他真实自我。他通过情感意义或者暗示某种肉体主题来叙述,整个画幅具有强烈符号性。危险、冲突、诱惑、褶皱是他感兴趣的母题。每一个主题重叠之阐释透镜的可能性,暗示作品表达不同层面的意义,谭钧的每一幅作品视乎都在暗示一个或者多个事件的发生,暗示身份的突显。他的神秘莫测的强力艺术实践,特别关注偶然性和神秘的“自在之物”,这一点在他褶皱的墨戏方面唯其如此。褶皱本身是偶然的,而正是这种偶然性瞬间产生了作品。

在互联网、新媒体和自媒体泛滥成灾的年代,谭钧创造性绘画语言极其多种手法。他一直执着于材料、技术、形式。意义都是多元而复杂的,模糊的,不确定不可知的,任何对艺术的解释都是对艺术的某种阉割。当代艺术的主题就是媒介和材料,谭钧在这一点上是审慎而折中的。

谭钧属于为艺术而艺术的形式主义,他投身于形式主义的特定艺术媒介和制作技术,他执着追求一种所谓新表现主义,同时,谭钧还染指于公共艺术邻域,新表现主义如日中天带来了某种意义的复兴,其超大型画作,极富情感表现的姿态以及繁荣的商业市场所支配的国际艺术运动。其大胆、姿态性油画作品具有显赫声誉。谭钧那种含糊不清的叙事,层次感丰富的意象的风格,他的艺术语言而背离了某种意识形态工具的当下主流绘画艺术。

谭钧极力逃避互文性、同质化、对形式的关注成为他的寻找追求。谭钧执着于他的手工技术以及工艺技术,他的文本被证明具有内在的冲突或隐藏的意识形态,他在不断地解构,解构他的符号系统,在偶然性中,他成功地逃离了语境他远离了互文性。

对他作品的凝视会发现他那些模糊的人非常抽象,并没有种族区别,那是一个抽象的人的符号化。从而,谭钧也背离了后殖民主义的复杂性、多样性、含混性。我想,谭钧的姿态性风格,本真的笔触,满腔热忱地相信自己的作品就是自我表达,他坚持自觉、偶然性、随机性、潜意识、泼墨写意,无拘无束的自由自在。本真笔触就是在这个过程中显现,这是艺术家本能。抽象表现主义关涉观念,这种人性的艺术,灵魂的艺术对当下滥觞的机械化、机器人工智能高度媒体化是一种抵抗。可以看到,谭钧的绘画的确有点行为艺术的意味,偶成、抓狂、打底子、摔色、堆积、压痕、弯弯曲曲的勾勒、平面感、针刮、图案化等均是他操弄,其中有着手感、触感、物质化,加上幻想、意淫、本能、肾上腺激素对精神的作用。退到手法上说,他的墨戏的褶皱形成的肌理效果也如他的油画,过程中偶然因素极其重要,退一步说,谭钧依然潜意识地守候着某种传统的艺术观念,他没有让艺术滥觞到物质化层面,貌似前卫但其本质上还是一种学院派手法。从这种意义上说,谭钧是传统的、偏重于技术、物性、平面的、只不过是在传统框架内进行革命,他的干劲、精力如同一颗弹簧螺丝钉,压下去弹起。

谭钧说,真正的艺术家与精神病仅一步之遥?从某种意义上说的确如此。譬如他在2023年12月16日下午,ICU报告 第一季2023-2024 四人·当代油画跨年展中突出表现这一主题(重庆第六空间美术馆A馆隆重举办)。

在本次画展的主题“ICU报告”中,他说,“真正的艺术家与精神病仅一步之遥”。(以精神病的方式)呈现艺术家们的个性和状态。谭钧说,艺术家有时候和精神病是一回事,但就是这股单纯而执着的勤奋,才能让他们在这个世界坚持自己的艺术语言。苏富比拍卖意大利艺术家卡特兰那只香蕉,600万美金,中国34岁藏家孙宇晨操弄区块链、也是真正的艺术家。谭钧继而说,“ICU报告”展现就是这种“正常的病态”。他们在放肆地表达自己,释放爱与恨,执着地追求自己的艺术语言,这让我看到重庆文化强大的潜力。谭钧的作品表现了一种“魔幻中的欲望”,描绘了人类欲望的无限膨胀和矛盾冲突。他的画面充满了变形的身体、暗示的符号,引发了观者对人性本质和意义的探索。

那次展览谭钧的艺术表现出如下情景:

病例1——谭军,症状:噤若寒蝉 动如脱兔 不管冰冻三尺还是烈日当空 创作时老是唸唸有辞 我要脱…

…

谭钧如是说,显明的是,绝大多数的画师都活在惯性之中,因为只要你动了宣纸、水墨,实际上便已无路可走。你代之以布面、油彩和画刀,也不过是形变的仆从甚或奴伇。没错,中国画至今,所有的路都已被走遍了,每条路的尽头,都竖起了不可逾越的高峰。作为物质存在的作品和对作品的判断,判断是一种话语权力,而话语隐含着暴力,每一次话语的使用,不管是描述,判断面对艺术是无力的,批评家们按照自己的所谓理解来虚构解读,这是一种歪曲、阉割,这是一种忽悠媒体的神话,这就是话语暴力,也是一种势力,是为话语权,解释权,不可解释与解释,不可知,从小学到长大成人,我们原本就是浸泡在各种各样话语暴力之中茁壮成长。话语面对艺术勉为其难不可为而为之。既然语言不可能谈清楚艺术,那么我们不得不退到一定距离来看待艺术,我们只谈论作为物质、艺术家行为结果来看艺术。

目视谭钧,我想到了海德格尔对艺术追问海德格尔提出的第一个问题:作品是什么,它如何成其为作品。他的回答是作品是自然现存的东西,与物的自然现存并无二致(我认为这是面对欧洲传统的写实绘画而言)他认为,所有艺术作品都具有这种物因素。如果如此,谭钧的所谓女人体,墨戏的灌木树支亦然?海德格尔又追问,它们没有这种物性因素会成为什么呢?回答是,我们却必须把艺术作品作为人们体验和欣赏的东西。我的回答是只有意淫、记忆和实践活动了,海德格尔接着提到了色彩、音乐中的声响,他说物因素在艺术作品中稳固,就如同我在谭钧画室中看到的那些亚麻布画框,堆积涂抹的油画颜料,被褶皱的宣纸,这些都是所谓“物”因素。但是,海德格尔追问,在艺术作品中这种不言自明的物因素究竟是什么呢?他以为艺术作品远不是物因素,它还是某种别的什么。这种别的什么就是艺术成为其艺术的东西。在场,谭钧的工作室就具有一种“在场”的感觉。我经常说那是存在的痕迹。这就是沉浸于物的在场,与物的直接遭遇,在视觉、可听觉和触觉中,感知的东西。这就是我在谭钧工作室刹那间的感觉。总而言之,谭钧在墨戏和油画之间矛盾冲突统一,这是一种内心独白。

——2024.12

民生新闻